![]()

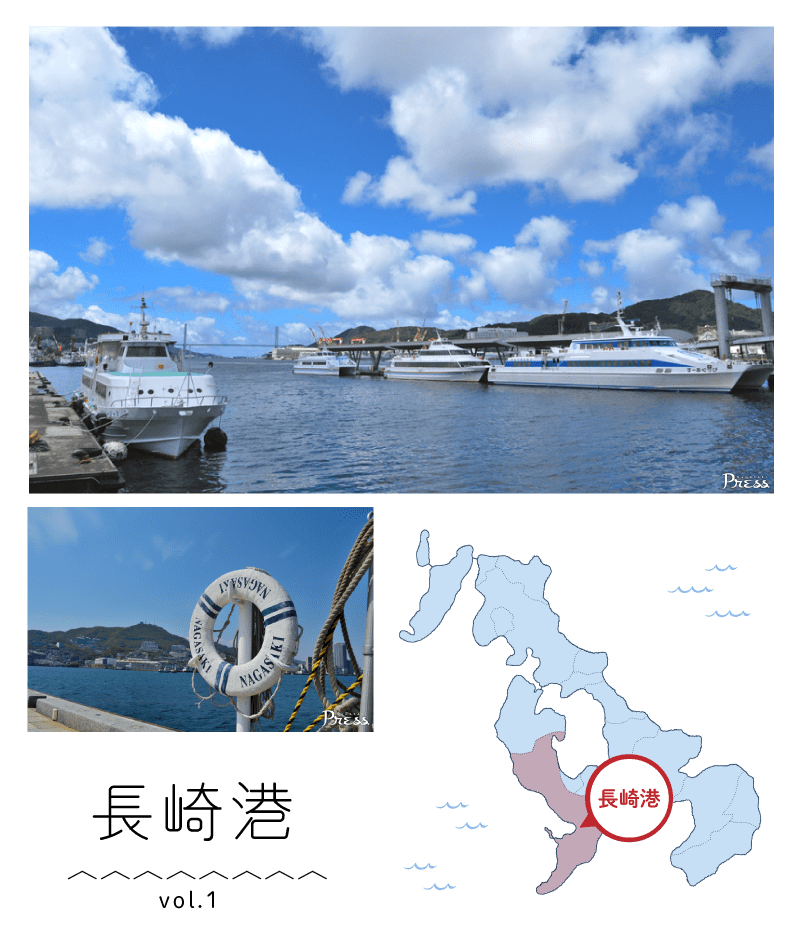

「長崎港」のおはなしvol.1

まずはキホンのおはなし。

長崎港の"歴史"をちょっとだけお勉強♪

今年は、なんと長崎開港450周年の記念の年!

ということで、今回は全4回で「長崎港」をテーマにお届けします。

まずは、長崎港の歴史について、ちょっとだけ詳しくなっちゃいましょう。

ポルトガル船の寄港地として開港した長崎

長崎というと、江戸時代の鎖国政策下において、「出島」を中心に海外との交流の拠点として重要な役割を果たしたことは有名です。

そもそも、長崎が港として開かれたのは、今から450年前の1571年。

日本では、織田信長が天下を統一しようと勢力を伸ばしていた時代でした。

当時、日本を訪れたポルトガル船を受け入れ、寄港地として長崎港を開いたのが始まりでした。

長い岬(長崎弁で「なんかみさき」)というのが、「長崎」の語源となったともいわれています。

そのとき、長い岬の先端近くに、長崎における最初の町である、島原町・大村町・平戸町・横瀬浦町・外浦町・文知町の「6か町」がつくられました。

これを期に、徐々に長崎のまちが形作られることになります。

この6か町を中心にキリスト教布教や教会建設が盛んになり、同時に南蛮美術・料理・菓子などの南蛮文化が流入するようになりました。

そうして、南蛮文化がもとになって、いわゆる「和華蘭」文化が形作られてきたのです。

例えば、チョコレートやビスケット、長崎銘菓「カステラ」などの南蛮菓子。

ビードロや天ぷらもポルトガルから伝わったとされており、安土・桃山時代には既にポルトガル人がら伝わった「長崎天ぷら」が作られていたのだとか。

鎖国下で重要な役割を果たした長崎港

その後、長崎港が大きな役割を果たすようになるのが、江戸時代の鎖国政策下です。

幕府の方針により海外との交易の場が制限されるなかで、長崎は唯一、西洋との交易を許され、長崎港にはオランダ船が訪れていました。

この時代に入ってきた、多くの海外の文化が、今も日本人の生活に根付いています。

例えば、コーヒーは当時オランダ人によってもたらされたとも言われています。

日本で初めてのボウリング場は、1861年6月22日、広馬場に作られたのだそう。

ピアノ、バドミントン、じゃんけんなども、長崎から日本に伝わったと言われています。

長崎港が開港して450周年。

その長い歴史を紐解くような「まちめぐり」はいかがでしょうか。

| 場所 | 長崎港 |

|---|

長崎港の他のお話はこちら

コメントを投稿するにはログインしてください。