![]()

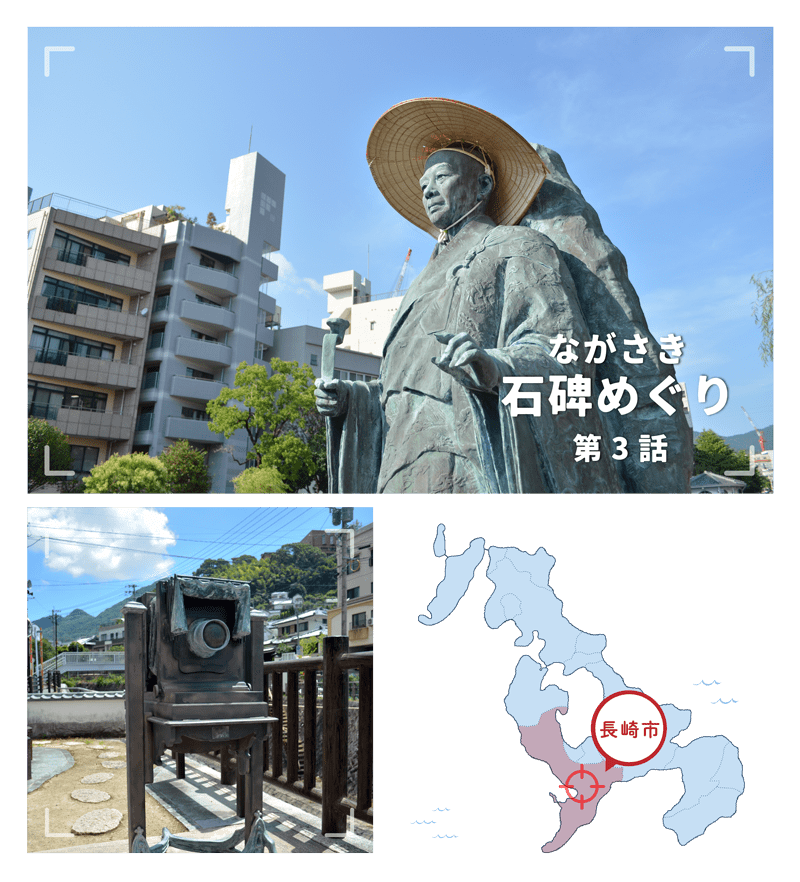

「ながさき石碑めぐり」第3話

中島川沿い「ながさき石碑めぐり」

眼鏡橋~蛍茶屋編

いま自分が立っているその場所に“歴史を重ねて見る”ことができる、「ながさき石碑めぐり」のススメ。

前回に引き続き、「中島川」沿いを上流に向かって進んでみたいと思います。

前回の「サンアウグスティン教会跡石碑」から少し進むと、有名な「眼鏡橋」が見えてきます。

この周辺にもたくさんの石碑、そして石像もあるんです。

かっぱの「ぼんたくん」

眼鏡橋のたもとにある「中島川公園」には、子鯨の背中に乗った“かっぱの「ぼんたくん」”がいます。

滑り台などの遊具のそばにあるため、一見すると遊具の一部のようにも見える、かわいらしい石像です。

昭和57年7月の長崎大水害を忘れないために、平成4年に建てられました。

カッパのイラストで有名な長崎市出身の漫画家、清水崑さんによるものです。

黙子如定禅師像

眼鏡橋のすぐそば、眼鏡橋を見守るように建っているのが「黙子如定禅師像」。

中国から渡来してきた高僧で、眼鏡橋の建設指導や、中国のさまざまな先進技術を導入したと言われています。

黙子如定については、詳しくは「眼鏡橋」記事で紹介しいます!(→「眼鏡橋のおはなし」はこちら)

この「黙子如定禅師像」、傘をかぶっているレアな姿を見られることも。

「長崎県議会開設の地石碑」「福澤先生留学址石碑」

光永寺の門の両脇に建てられているのが「長崎県議会開設の地石碑」と「福澤先生留学址石碑」。

向かって左にあるのが「長崎県議会開設の地石碑」。

明治12年3月17日、臨時会の名目で県議会が本堂、書院、庫裏等を議場として開催されました。

これが、長崎県における最初の県議会だったのだそう。

その後3年間、5回の県会がここで開催されました。

向かって右にあるのは「福澤先生留学址石碑」。福澤先生とは、もちろんあの有名な「福沢諭吉」。慶応義塾の創始者であり、啓蒙思想家・教育家です。

安政元年(1854)に一時長崎を訪れ、この光永寺に寄宿し、その後、高島秋帆門下の砲術家・山本物次郎の家に移り長崎で約1年間蘭学を学びました。

桃溪記念碑

長崎市指定有形文化財となっている「桃溪橋(ももたにばし)」のたもとには「桃渓記念碑」があります。

もとは延宝7年(1679年)に架けられていましたが、昭和57年7月の長崎大水害により半壊したため、その後復元されたものだそうです。

石碑の横には、中に河童(?)がおさめられた灯籠が

上野彦馬宅跡石碑

さらに上流にむかって進んでいくと、建っているのが「上野彦馬宅跡石碑」。

石碑は新大工に新たに出来た再開発ビル(南街区)の脇にひっそりと建っていますが、その向かい側に「上野撮影局跡」のモニュメントが設置されたスペースがあります。

なんと、上野撮影局で獲られた坂本龍馬の写真と同じ構図で記念撮影ができるように、撮影局の写真機と肘置き台を再現!

長崎らしい写真が撮影できる隠れスポットになっています。

史跡 一の瀬口 蛍茶屋跡石碑

中島川に掛かる「一の瀬橋」近くにあるのが「史跡 一の瀬口 蛍茶屋跡石碑」。

「一の瀬口」とは承応2年(1653)、中島川上流本河内の渓流に架けられた一の瀬橋付近のことで、旧長崎街道の一部でした。

現在、長崎市の史跡に指定されています。

文化・文政(1804~1829)頃、甲斐田市左衛門によって、旅人歓送迎の「甲斐田屋」が始められ、ここが蛍の名所だったため「蛍茶屋」と呼ばれたそうです。

現在では、路面電車の終点「蛍茶屋」停留所から徒歩3分のところにあり、橋のたもとには電車の車庫があります。

今回は中島川沿いを辿って見てきましたが、長崎市内には、このほかにも、紹介しきれない石碑がたくさん建てられています。

普段長崎で生活している人でも、観光に来た人でも、街中に溶け込むたくさんの石碑を、あえて立ち止まって気に留める人はあまり多くないのかもしれません。

ちょっと気に留めてみると、「あ、こんなところにも石碑があったんだ!」という場所に石碑は佇んでいます。

あえて立ち止まって気に留めてみると、面白い発見があるかもしれません。

コメントを投稿するにはログインしてください。